2月8日(土)2025冬季研究会を行いました。(山梨市民会館+オンライン)

3つの事例発表と意見交換から印象に残ったことをいくつかまとめておきます。

※後日、参加者からのコメントと記録も掲載します。

【事例Ⅰ】

自分の身体でさわる、自分の身体に気づく~顔と脚を中心に~

重い障害のAさんとの教材を通した関わりは息をのむような場面の連続でした。

うっかりすると見過ごしてしまうような微細な動きでAさんは表現してくれます。音板を押すと音の出る〈てっきん〉をAさんは足の指で鳴らします。ファのあたりを親指でとんとんと押す動きが見えますが、実際に聞こえてくるのはドとミ!動いているのは親指ですが、何もしていないように見える他の指がしっかり踏ん張って支えているからドとミが響くのです。全身を使ってAさんは活動しているんですね!動いている部分だけではなく、動いていない部分に注目を!

ツリーチャイムのような捉えどころのないものよりも、〈てっきん〉のように抵抗感のあるかっちりしたもののほうが、Aさんにとっては動きを起こしやすいように思われました。触覚、というと、つい、モフモフ~に走ってしまいがちですが…明確な形のあるもの、抵抗感が感じられるものの方が自発的な動きを起こしやすいかもしれません。

【事例Ⅱ】

2つの位置を意識して、入れる・分ける学習

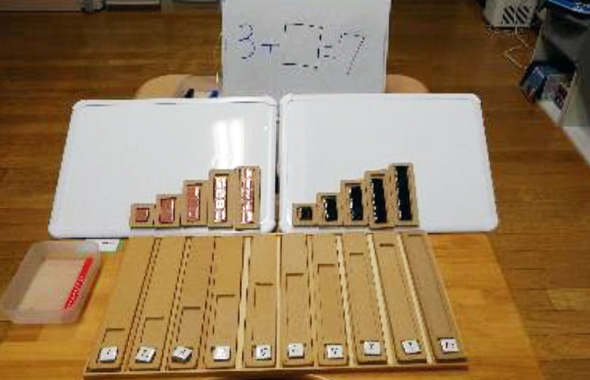

赤いマグネットを手前のスタート地点からすべらせ、T字路で穴の開いている方を選んで進み、穴の中へマグネットを入れます。

Bさんは、最初は、手を動かして入る、入らないと判断していましたが、次第に、目を使ってどちらに穴が開いているか探してから手を動かすようになりました。視覚による運動の先取りをするようになったのです!そして、T字路の岐路で、どちらかなと迷う、思考する場面が何よりも印象的でした。

〈ペグとコインの分類〉右図のように書見台に置くと、角度がついて見やすくなったのと同時に、枠組みがはっきりしてこの二つの選択肢から一つを選ぶ、ということにBさんは気づきました。

ペグとコインを二つのケースに分けられなかったのが、割り箸をポンと置いてみたら、よく見て選んで分けて入れるようになりました。割り箸1本が二つのケースをつないで、Bさんはこれらを選択肢として認めたのですね。書見台が枠組みの役割を果たしたのと同じです。「枠」は重要。物の見方も考え方も整理されます。

【事例Ⅲ】

タイルを使った足し算・引き算の学習について

Cさんはタイルを操作して足し算・引き算ができるようになってきました。しかし、タイルの操作がパターン化しているのではないかと先生は考えて(パターン化をどう考えるのか、パターンは崩すべきものか、もう一度検討したいけれど!)

3+□=7、□+3=7など□の位置を変えた虫食い問題に取り組みました。するとCさんは、数字と記号の位置に着目して、それに応じたタイル操作をするようになりました。生活面でもパターン化された行動が和らいできたように感じるそうです。

加数、被加数の関係については、文章問題を実物に置き換えて操作し答を出すような学習をするようになれば、Cさんは気づいていくのではないかと思います。

数の学習は、たとえば1+1=2、2+1=3、3+1=4・・と、ものすごく法則的なもの、意味が無いように思われるその繰り返しから法則が見えてきて、予測できるようになって、とても面白くなっていくもの。

3+2=5と5-2=3は似ている!足し算と引き算は同じものを違う方向から見ているのだと考えることもできます。数の合成・分解の学習が、まさにそれを表しています。

1~5の数系列を作ることができると、同じような操作で6~10の数系列を作ることができます。実物を動かしながら、そのようなことに自分で気づいていくことが学習なのかもしれません。

【Cさんの文字】

ひらがなを並べて作る言葉が、何か実物を指している、と実感したCさんの日記を見せてもらいました!ひらがなは何かを示す記号になり、この頃は、文字を書くのがとても楽しくなってきました。

【Kさんの数の学習】

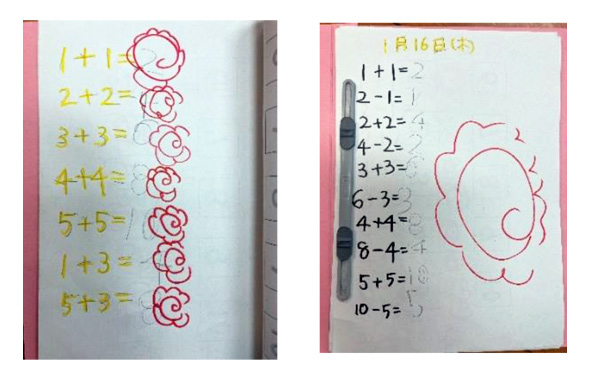

5+5=10の後、10-5=□を提示すると、手応えがありました。教材と式の関係がつながりそうな気配があったので、あれこれやって、1+1=2の直後に2-1=1,2+2=4の直後に4-2=2のようにしていくと、数字と記号の関係を考えている様子が見られるようになってきました。すごいと思ったのは、式と答をよく見るようになったことです。2学期末は教師が黄色で書いた式「1+1=」をなぞっていたのですが(写真左)、1月には式を見るとなぞらずに、すぐタイル操作を行い、答を鉛筆で記入するようになりました(写真右)。数字をなぞることより、数を操作することの方がおもしろくなったんですね!数字が記号になり、足し算、引き算の意味が実感できたのかもしれません。引き算ができるようになって、人が変わったようだ!とのことです。

【地図の学習】

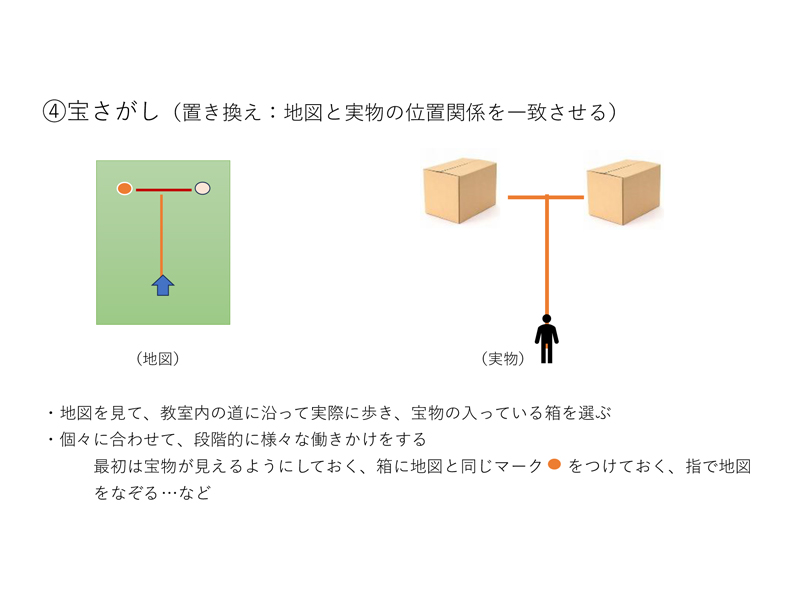

煎じ詰めると、地図は位置・方向、見本合わせと置き換えで成り立っている!

Bさんのスライディング教材の発展形です。

今、どこにいるのか、どちらの方向に進むのか、紙面を実物に置き換える。

数、ことば・文字、地図・・・学習は、日常生活を整理して、わかりやすい教材に置き換えて、机の上に提示したもの、ともいえると思います。(間野明美)