このページでは、研究会で出た話題をピックアップしてお伝えします。また、 forum@y-chohukuken.com に、ご意見・ご感想メールをお寄せください。

2025夏季研究会で、レポートに出てきた「空間」についてご質問をいただきました。

「空間」を辞書で引けば多様な解釈が出てきますし、私たちは日常的に、宇宙空間、生活空間、空間芸術、言語空間…など様々な使い方をしています。そのように多様な意味を持ち合わせる言葉なので、逆にうっかりとは使えない言葉ではあります。

研究会の場では、そこに存在する物や人を関係づけてまとめていく場、枠組みであって、何もない空っぽなものという意味ではないと大雑把な答えになってしまいましたが、具体的に、場面ごとに限定して考えなければいけないと思っています。

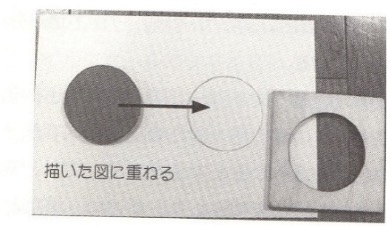

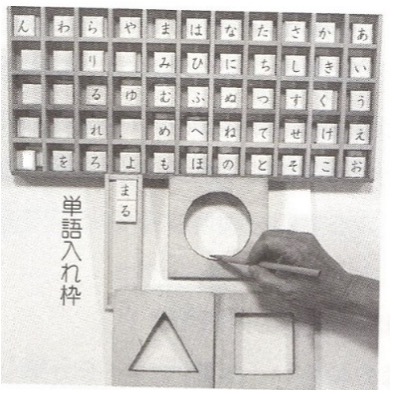

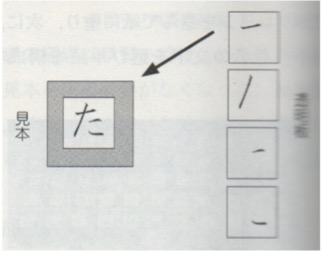

●ことば・文字と意味を結びつけた丸い空間

言葉とその意味を結びつけるために、丸のはめ板を使って、丸い木片を丸の枠の中にぴたりと入れる、木片を取り去った丸の枠を使って鉛筆で丸を描く、描いた丸の上に丸い木片を重ねるなどの学習をしました。木片が取り除かれたところに残る丸い空間は、そこには何もないけれど、丸い木片、鉛筆で描いた丸、文字の「まる」、音声の「マル」を重ねるようにして結びつける役割を持っていたと思います。たけひろくんが「マル!」と叫んだのは、物体である丸い木片とことば・文字の「まる」がつながった瞬間でした。新しい言語空間が作られたともいえると思います。

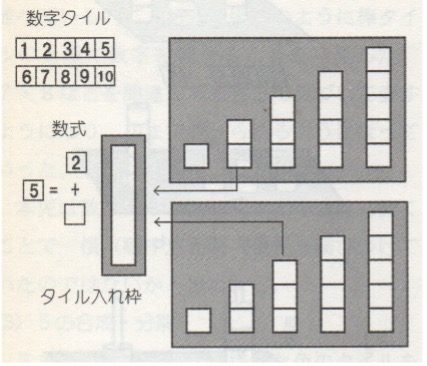

●「5=3+2」数を関係づける空間

5の枠に数系列板から取り出した棒タイル2を入れるとタイル3個分の空間が残ります。そこにもう一つの数系列板から取り出した棒タイル3を入れて「5」を作ります。二つの系列板にはそれぞれ2と3の空の枠が残されます。今度は合成した5を「2」と「3」に分解して元の数系列板に戻します。タイルを取り出した後に空の枠が残っているので、そこへ帰って、また別の数を作ることができます。タイルの入っていない枠の空間が、これもまたそこには何もないけれど、5,3,2を関係づける役割を果たしています。

以前、足し算より引き算のほうがわかりやすいこともあると話題になりましたが、たとえば5-2=3の場合は最初に5の枠が限定され、その枠内で考えることができるからかもしれません。足し算の場合は限定する枠がないのでどこまでも広がってしまう感覚を持ってしまいます。

●面で支えながら作っていく空間

事例1のAさんは、スイッチが二つあることに気づき顎で押そうとしてバランスを崩し、それを机上の腕の面や座っている巧技台の面、床面に足をつけることで支えていました。このようにいくつかの面で支えられて動きを起こすことで姿勢が変化し、新しい空間が生まれます。そこは、二つのスイッチから一つを選択するというような、Aさんが新たな活動をするための空間になります。

空間とそれに区切りを与える枠という切り口から学習の状況を整理してみるのもよいかと思います。レポートで扱っている空間は、子どもたちが何らかの行動を起こすための場、一つの手段であり、子どもたちが自分で作って、また壊して作り直す、ということを繰り返していくものと考えます。「まる」がつながったら言葉の世界が広がるだろうし、数がわかったらタイルや5の枠は必要なくなるだろうし、Aさんは姿勢を起こして新しい空間でものを操作する学習をしていくでしょう。空間、枠という視点から見れば、姿勢を作っていく学習をしている子にも文字や数の学習をしている子にも、また、私たち自身にも共通するものがあり、つながっていることがわかります。

間野明美