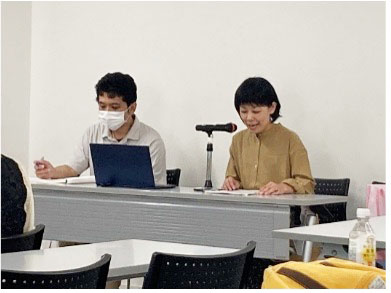

2025年9月27日(土)2025夏季研究会を行いました。

山梨県内の皆さんの他、熊本、山口、東京などからオンラインで参加していただいて、にぎやかな会になりました。ありがとうございました。

【事例Ⅰ】

音や振動を手がかりに顎で教材を操作する学習

座位保持椅子を使用する未定頸といわれているお子さんですが、目を見張るような学習の様子を見せてくれました。

鈴ボールの音に興味をもったAさん、タッパーの黄色いスイッチをあごで押し、振動や音を感じ取ります。上体を起こして取り組むようになり、顔を動かしている様子がはっきりわかります。次に取り組んだのが、今度は赤青二つのスイッチがタッパーのふたについている教材です。片方のスイッチを押すと♪きらきら星♪、もう一方を押すとブザーが鳴ります。音の違いがきっかけになり、Aさんは二つのスイッチに気づきました。いったんは姿勢のバランスを崩しながらも、また姿勢を立て直します。二つのスイッチをあごや頬で押し分けます。だんだん手も出てくるようになり、今度は手でスイッチを押すよ、と言わんばかりでした。最初から手で教材を操作させようとしていたら、こんなふうに自然に手が出てこなかったのではないかと思います。また、この学習が自分で体を起こし、姿勢を作っていくことにもつながっていることがわかります。

中島先生から、バランスが良すぎてダルマのようになってしまうと手が出てこない、作って崩して、と繰り返していくことが大切と聞いたことがあります。似たようなことで、一つの基準を自分で作るのはとても大事、そのうえでそこにとどまらず、他の基準も使えるようになっていくことがさらに大事、ということも言われていました。

また、自分で「選択する」ことには大切な意味があります。音を聞いておもしろいなと感じたことが、二つのスイッチの音の違いに気づき、顔を動かして、比べて、一つを選択していくという行動につながっています。外部からの刺激を感覚で受け止め、それを単に心地よい、楽しいなどの感情につなげるだけではなく、「考えること、行動すること」につなげています。自ら選択することはAさんに限らず、文字や数の学習をしている子どもたち、それに私たち自身にさえも通じるものと思われます。

【事例Ⅱ】

5までの数についての学習

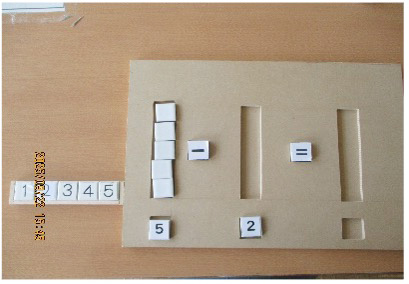

5までの数をタイルと数字を結びつけて頑張りました。いったん5個のタイルを入れてから2個を取り去り3を作ります。引き算のような考え方をしているのかもしれません。それならばと、5の合成・分解の学習を始めるのですが、なかなかうまくいきません。

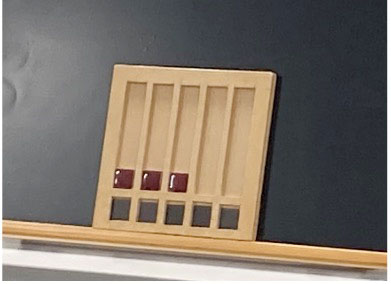

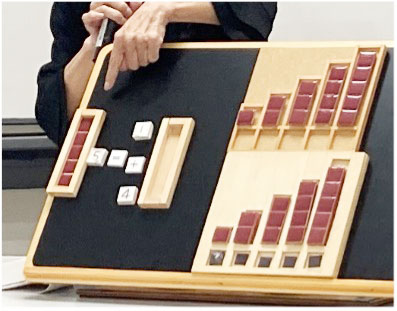

そこで、系列板を二つ用意して、「5」を作る「2」と「3」を、それぞれの系列板から持ってくるようにしました。「2」をとったあとに空の「2の枠」、「3」をとったあとに空の「3の枠」だけが残ります。そして、合成された「5」を、今度は分解して元の2と3の枠に戻します。戻る場所ができたことで、Bさんはピンときてこの課題ができるようになりました。それを見た先生も“系列板、恐るべし!”と驚いていました。

ものの考え方としての「枠」をきちんと提示すると、物事がわかりやすくなります。形も大きさも異なるじゃがいもをタイルと同じように数えることができたのは、最初に使った「枠」をはずしていく第一歩。最初は「枠」できっちり考え、その「枠」を今度は超えて(壊して)いけばいいのだなと思います。「枠」は見えなくなっても残っていて、私たちもきっと、このような枠をどこかに蓄えているのだろうと思います。

【自分で作り出す文字と数】

―見本合わせ、枠が作る空間の役割、関係の中でとらえる数の合成・分解―

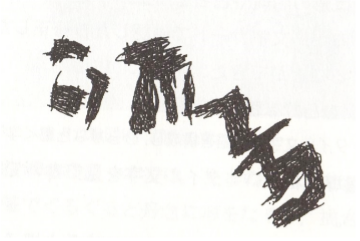

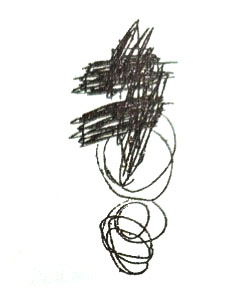

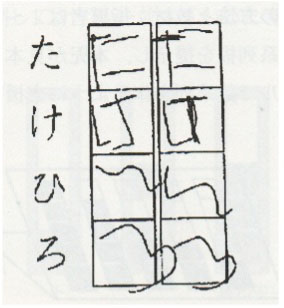

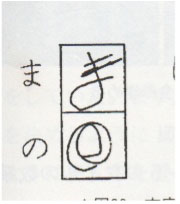

●たけひろくんが文字を書くようになるまで

・なぞり書きの文字「えんぴつ」

・見て書いた文字「たけひろ」「まの」

・透明板重ね合わせの学習、枠の中で線が関係づけられ、まとめられる。

・見て書いた文字「たけひろ」「まの」

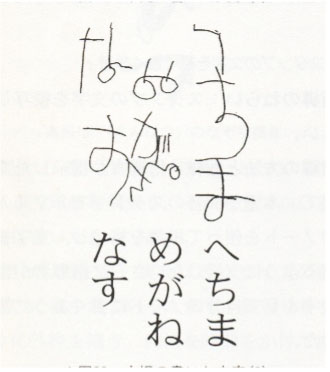

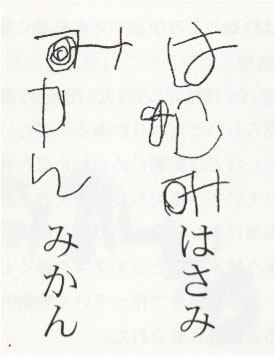

記号と実物が溶け合ったような文字が楽しい!

記号と実物が溶け合ったような文字が楽しい!

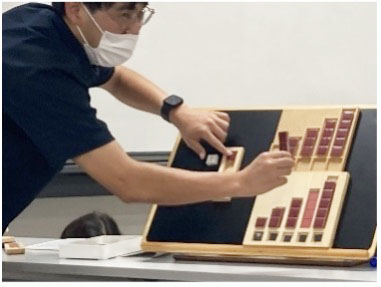

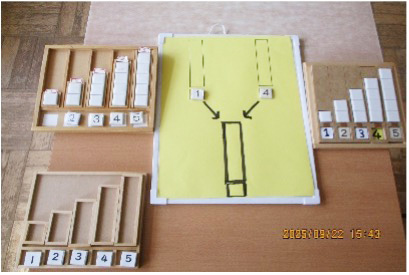

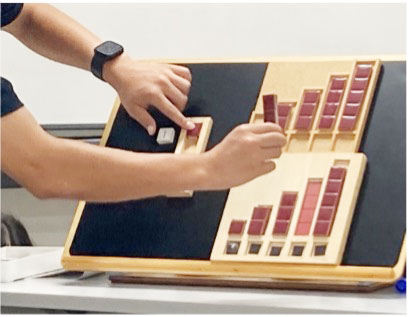

●たけひろくんの数の学習の経過について、実際に教材を使って説明しました。

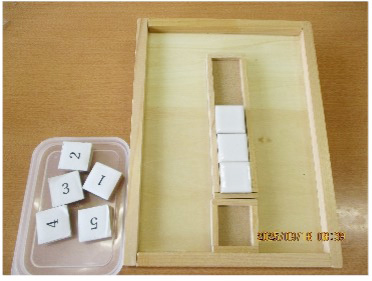

⑴ 1~5の数系列の構成

1~5の開放枠にバラタイルで1~5をつくる学習では、たけひろくんはこのようにタイルを入れました。

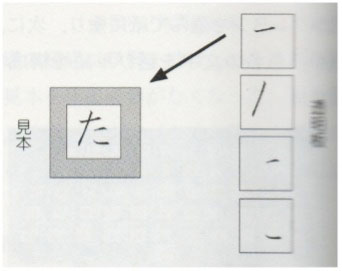

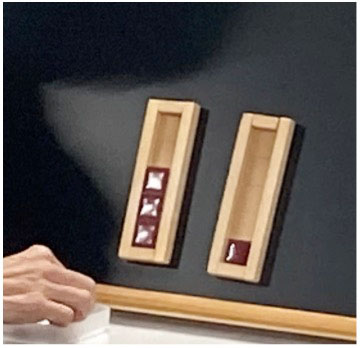

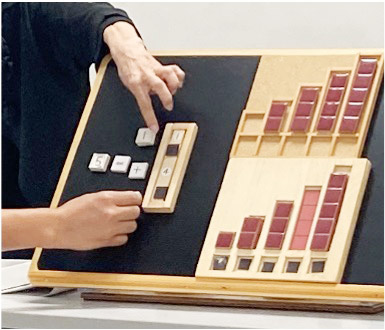

⑵ 数の見本合わせ-書見台の傾斜面を使って-

3の見本のタイルを見て、5の枠にバラタイルで3をつくる時の、タイルの入れ方に注目です。

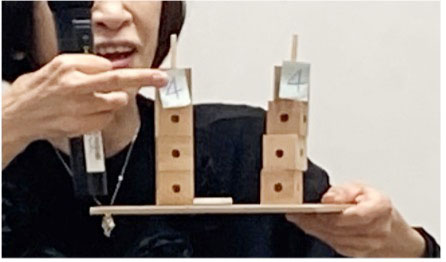

⑶ ブロックで数の見本合わせ

数の合成・分解を学習するプロセスの中で行った、立体のブロックで行った数の見本合わせ(レポートは円筒ブロックで行っています。)

つながった立体ブロックの4を見本にして、たけひろくんは、バラのブロックを4の高さまで積むことができました。

そして、4の数字カードを、4の高さ(一番上)に貼りました。

⑷⑸ 棒タイルでの5の分解・合成

5の枠を使って、棒タイルで合成・分解を行いました。ポイントは、5を作るための二つの数を、1~5の系列板から選んで系列板に戻すことです。選んだり、戻したりするときに、枠があるか無いかで、学習の意味がはっきりしてきます。

【中島昭美講演録】「空間の構成を基礎とする文字及び数の学習」

“人間行動の成り立ちというのは、自発と調整。聴覚、触覚、視覚などの感覚を基にした、区別、関係の理解という精神的なものが子どもたちの役に立つ”

“原則や基準は、一般社会の常識の中で作られるものと思うかもしれないけれど、まず、自分自身が作るというのが本当に大事なんです。我々はそれを省略して一般社会で作ったものをいつも借りている”

“たけひろくんの文字…線には幅がある。面は人間行動の基本。面から線ができ、この面上に空間ができる”

※中島先生はいつも、「人間」ということばを用いられていました。盲ろう児の~、障害児の~、と限定するのではなく。

※後日、山梨重複研ホームページの「レポートアーカイブ」に講演録を掲載します。